Steel pipe pile

鋼管杭とは

01

鋼管杭の特徴

-

01

水平抵抗力が大きい

曲げモーメントに対する抵抗力が非常に大きいため、大きな水平抵抗力を期待することができる。

-

02

貫入性能が優れている

幅厚比(板厚と杭径の比)が小さいため、貫入抵抗が小さい。また、打込み杭工法では、材料強度が大きく頭部が破壊する恐れも少ないため、硬い地盤でも打ち抜くことができる。

-

03

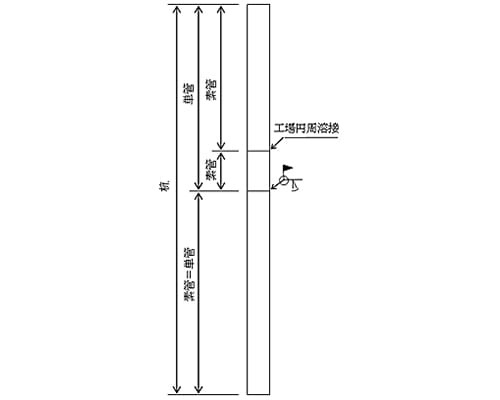

溶接接合により長尺杭の施工が可能

溶接により、継ぎ足し(継杭)することが容易である。また、接合部の品質・強度が安定しているため、長尺杭でも不安なく施工できる。

-

04

杭長の調節が容易

支持地盤の起伏や硬軟に応じて、杭長を自由に調整することができる。

-

05

上部構造との接合が容易

上部構造のコンクリートまたは鋼材と容易に接合することができる。また、直接、柱と接合することもできる。

-

06

運搬・取扱いが容易

軽量で破損する心配が少ないため、運搬・取扱いが容易である。

-

07

工期の短縮・工費の節減が可能

多くの特徴を備えているため、工期を短縮し、工費を節減することができる。

02

主な用途

-

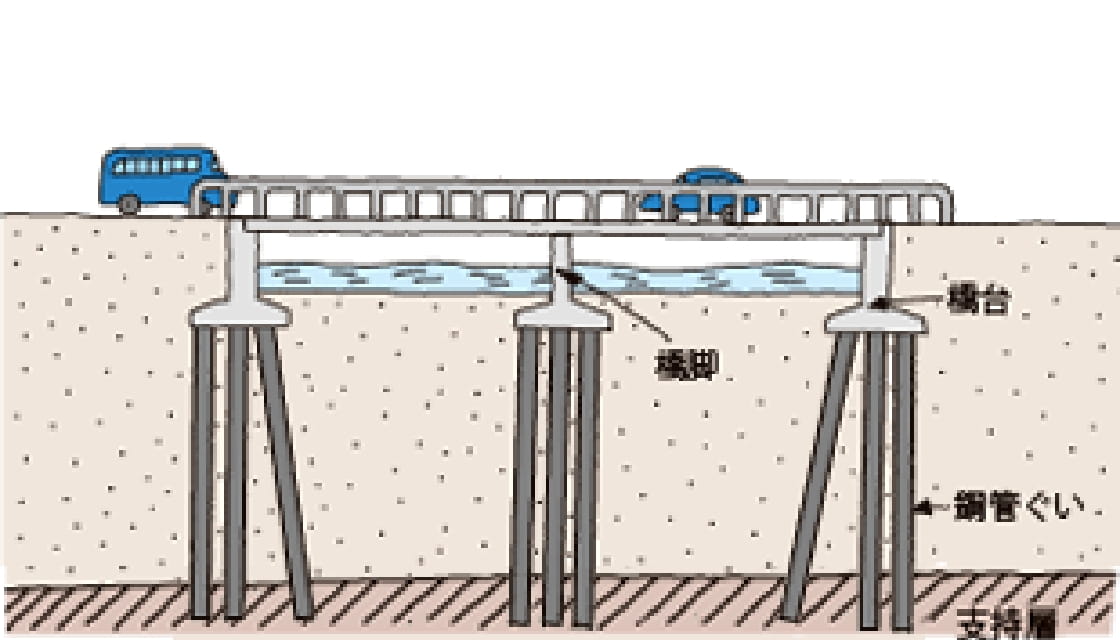

道路・鉄道分野の構造物の基礎

- ・道路橋基礎

- ・鉄道橋基礎

- ・立体交差部の橋脚基礎

- ・橋脚基礎

- ・橋台基礎

- ・擁壁

-

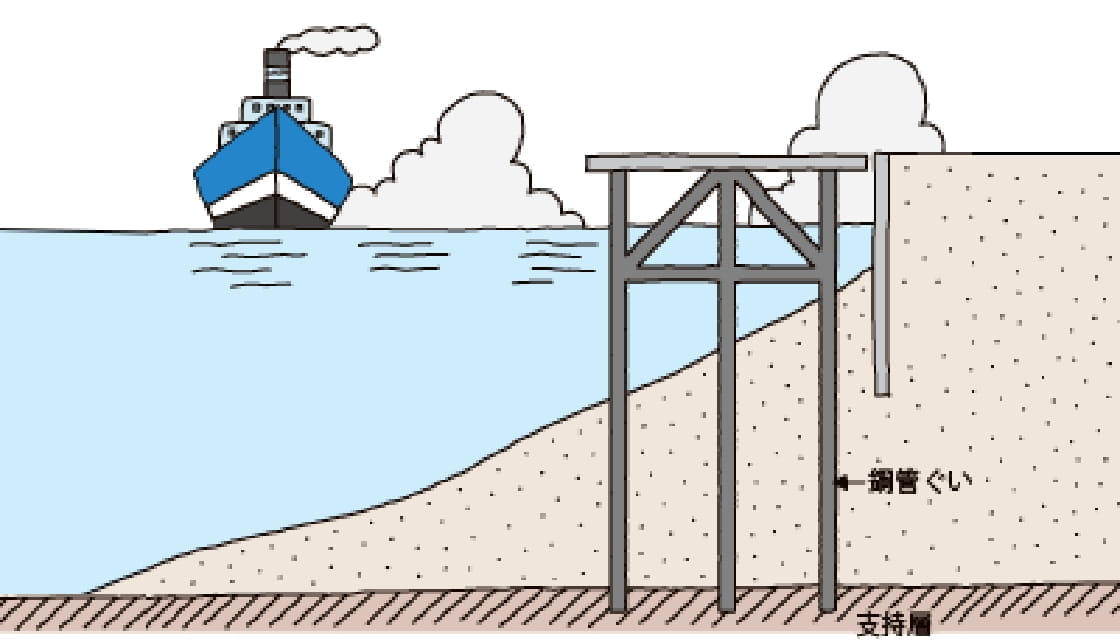

港湾・河川分野の構造物の基礎

- ・港湾構造物基礎

- ・岸壁(控え杭など)

- ・桟橋基礎

- ・ドルフィン基礎

- ・防波堤基礎

- ・クレーン基礎

- ・水門基礎

- ・河川護岸

-

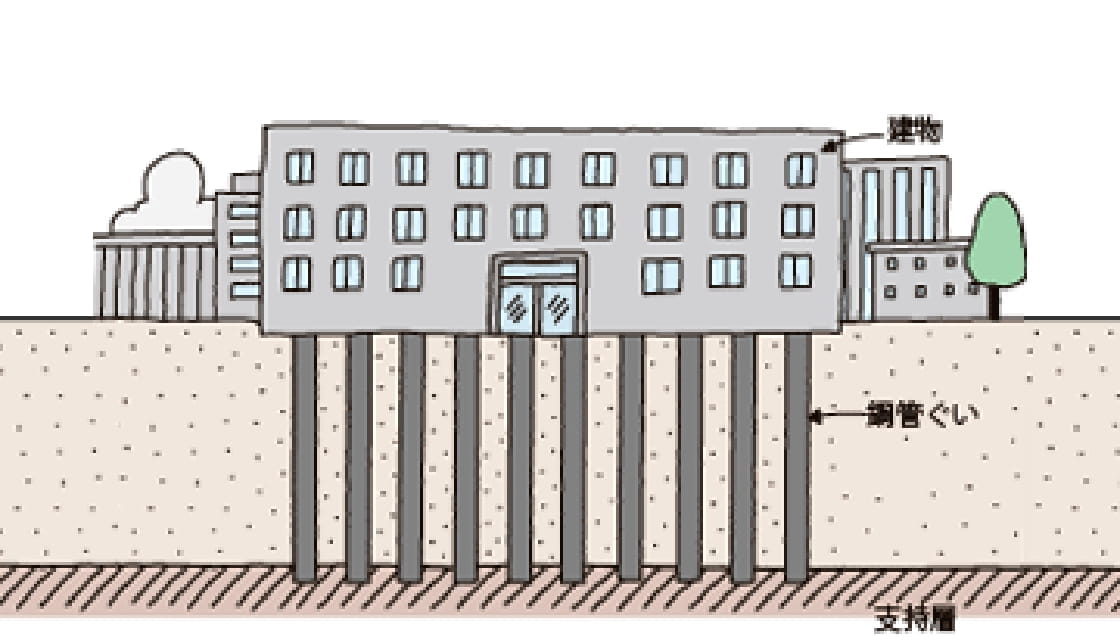

建築分野等の構造物の基礎

- ・建築基礎

- ・機械基礎

- ・タンク基礎

- ・鉄塔・照明柱などの基礎

- ・宅地擁壁

- ・地下土留め壁

-

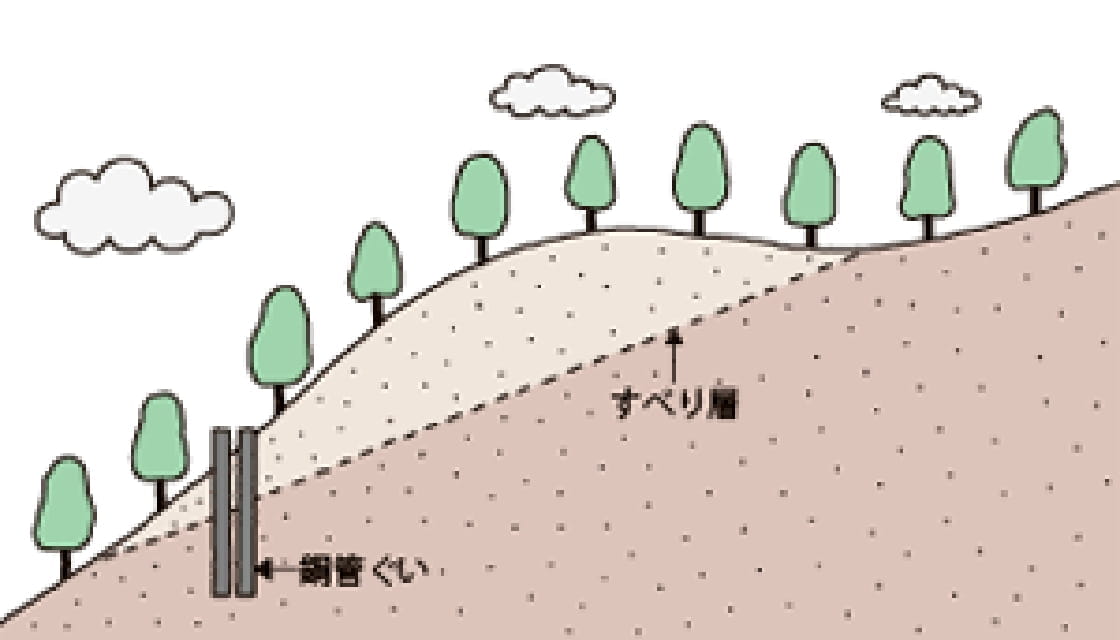

その他

- ・地すべり抑止杭

- ・なだれ防止杭

- ・擁壁基礎

03

鋼管杭の製造方法

-

スパイラル鋼管

コイルを連続的に巻きもどしながら

スパイラル状に曲げて円筒形に形成し継目の内外面を溶接する特徴

- ・自由な長さの管が得られる

- ・同一幅の帯鋼でも螺旋巻きの角度の調節により任意の外径の管を作ることができる

- ・帯鋼の両端にプレフォーミングを行うので、きわめて高い寸法精度と真直度、真円度が得られる

-

電縫鋼管(ERW鋼管)

所定の幅の鋼帯を、成形機で円筒形に形成し、

電気抵抗溶接法により、継目を長さ方向に連続的に溶接して製造する特徴

- ・自由な長さの管が得られる

- ・溶接は高周波電気抵抗により行われるので溶接部が均一となる

- ・あまり大径のものは得られない

-

UOE鋼管

鋼板の側面を開先加工したのち、

端曲げ、Uプレス、Oプレスを行い、直線の継目を内外面溶接する特徴

- ・横継目なく長さ18m までの素管を作ることができる

- ・全製品冷間拡管を行うので、溶接部の信頼性が高く、正しい外径と真円度の高い管が得られ材料の強化も行われる

- ・降伏点を超える張力(水圧)を与えるので、溶接部の残留ひずみを減少するとともに溶接による脆性破壊をなくするのに役立つ

-

板巻鋼管

鋼板をピラミッド型の3本ロールにより円筒形に成形し

直線の継ぎ目を内外面溶接する特徴

- ・ロールの関係位置を調節することにより自由な管径や、板厚のものが得られる

04

規格と製造範囲

鋼管杭の規格

鋼管杭の規格は、JIS A 5525(鋼管ぐい)によります。下記に化学成分および機械的性質を示します。

鋼管杭の化学成分および機械的性質

<化学成分>必要に応じて、表記以外の合金元素を添加してもよい。

| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S |

|---|---|---|---|---|---|

| SKK 400 | 0.25以下 | - | - | 0.040以下 | 0.040以下 |

| SKK 490 | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.65以下 | 0.035以下 | 0.035以下 |

<機械的性質>

| 母材部 | アーク溶接部 | 電気抵抗溶接部 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 種類の記号 | 引張強さ (N/mm2) |

降伏点又は耐力 (N/mm2) |

伸び(%) 5号試験 管軸直角方向a) |

溶接部引張強さ (N/mm2) |

へん平性 平板間の距離(H) (Dは管の外径) |

| SKK 400 | 400以上 | 235以上 | 18以上 | 400以上 | 2/3D |

| SKK 490 | 490以上 | 315以上 | 18以上 | 490以上 | 7/8D |

a)鋼帯又は鋼板から引張試験の供試体を採取する場合は、圧延方向又は圧延方向に直角の方向から採取する。

鋼管杭の製造範囲

01スパイラル鋼管

…製造範囲

…協議範囲 製造可否については協議するものとします。

*スパイラル方式は、製造可能の範囲内であれば任意の外径(ミリサイズ、インチサイズ)に製造できます。

製造範囲は会員会社が共通に製造できるサイズを示しております。製造範囲は会員会社により異なりますので、

協議範囲または製造範囲外のサイズにつきましては、直接、会員会社へお問い合わせ下さい。

*こちらのサイズに載ってないものは製造元へお問い合わせください。

02電縫鋼管(ERW鋼管)

…製造範囲

…協議範囲 製造可否については協議するものとします。

*電縫鋼管の外径は、インチ系列となります。

製造範囲は会員会社が共通に製造できるサイズを示しております。製造範囲は会員会社により異なりますので、

協議範囲または製造範囲外のサイズにつきましては、直接、会員会社へお問い合わせ下さい。

*こちらのサイズに載ってないものは製造元へお問い合わせください。

03UOE鋼管

…製造範囲

…協議範囲 製造可否については協議するものとします。

*製造可能寸法は、主としてインチ系列となります。

製造範囲は会員会社が共通に製造できるサイズを示しております。製造範囲は会員会社により異なりますので、

協議範囲または製造範囲外のサイズにつきましては、直接、会員会社へお問い合わせ下さい。

*こちらのサイズに載ってないものは製造元へお問い合わせください。

05

施工方法

鋼管杭の施工法には、以下のものがあります。

06

鋼管杭Q&A

Q

既設構造物からの最小離れはどの程度確保すればよいか?

A

既設構造物からの最小離れについては、施工機械、施工法、地盤条件及び既設構造物の種類等の現場条件を基に検討する。ただし、地盤条件や既設構造物に対する検討方法については、FEM解析などにより確認している報告もあるが明確な方法が確立されていないのが実状である。

①既設構造物との離隔距離

「杭基礎施工便覧」(社)日本道路協会H19年1月版には、「安全な施工を行うために、既設構造物との離隔距離は、使用する施工機械の外面より0.3m程度以上確保することが望ましい。杭の径や種類により、使用する施工機械の大きさも異なるため、施工機械の配置には十分注意する必要がある。また、杭の施工による騒音・振動などの近接構造物への影響は別途計算する必要がある。」と記述されている。

②施工方法から決まる最小離れ

施工方法から決まる最小離れについては、日本道路公団、首都高速道路公団やJR等多くの指針により示されています。ここでは、一例として「近接基礎設計施工要領(案)」(建設省土木研究所)の内容を示します。

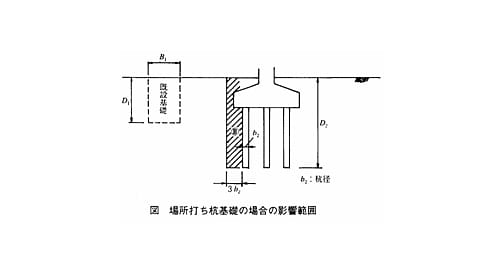

○場所打ち杭の場合

場所打ち杭の根入れ深さをD2とし、深さ D2、幅3b2の領域。ここで、幅b2は、場所打ち杭の杭径を示す。

○既製打ち込み杭工法(鋼管開端杭)の場合

影響範囲は、特に設けない。ただし、既設基礎が杭基礎で、

杭中心間隔が25b(b:既設基礎と新設基礎の杭径の大きいほうの杭径)以内のときは群杭としての検討を行う。

なお、中掘り杭については、記述された指針がなく、一般的には

・FEM解析により、既設構造物への影響が無いことを確認する。

・既設構造物のへの影響を計測しながら施工する。

等の方法が取られている。

Q

鋼管杭を施工する際に、杭芯がずれた場合どのようにしているのか?

A

地盤中に転石や地中障害物が存在している場合や施工ミスが発生した場合、杭芯ずれが発生する。杭芯にずれが発生した場合、基本的には引抜いて再度施工する。

ただし、引抜きが物理的に困難な場合は、杭芯がずれた杭も含めた構造で、再設計を実施する。その際には、杭の近接による群杭効果やフーチングとの縁端距離の低下等の影響について注意する必要がある。

再設計した結果、安全が確保されないと判断された場合は、増し杭等の対策を行う。

Q

中掘り鋼管杭の先端処理に関し、コンクリート打設方式を採用した場合、鋼管とコンクリートの付着をどのように確保するのか?

A

中掘り杭工法において、杭の先端処理工法でセメントミルク噴出攪拌方式が採用できない場合、

最終打撃方式もしくはコンクリート打設方式を採用する。このうち、コンクリート打設方式による施工方法例を下図に示す。コンクリート打設方式による鋼管杭の中掘り工法とは、中掘り作業完了後、杭中空部の土砂を排出し、管内面を洗浄した後、コンクリートを杭先端4D以上(Dは杭径)の所定区間まで打設して支持層と一体化させる方法である。

本工法において付着性能が十分に発揮されるためには、管内排土及び管内洗浄を確実に実施することが重要である。また、杭先端コンクリート打設工については、トレミー管を杭先端の地盤まで下げてトレミー管先端を常にコンクリート中に所定の長さ挿入された状態を確保し打設コンクリートが分離しないように施工する事が重要である。

Q

打撃工法の場合、支持層への根入れ長の目安はどの程度か?

A

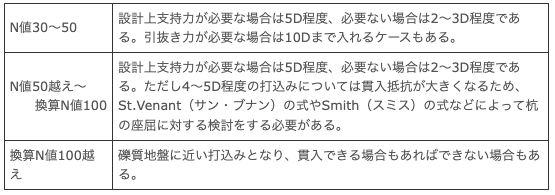

打撃工法の支持層への根入れ長は支持層の土質と固さ(N値、粘着力、一軸圧縮強度)、支持層の深さなどに影響を受けるため、一様には定まらない。ここでは支持層の違いによる根入れ長の目安を示す。

①砂、砂礫

②粘性土

密度が高い粘性土は容積変化を起こしにくいため、砂質土よりも貫入は困難である。一般的に支持層である20<N<30(160kN/m² <C<240)の粘性土と30<N<50の砂質土は、同程度の貫入抵抗であるので、①に示す「N値30~50」の部分を参考にすれば良い。

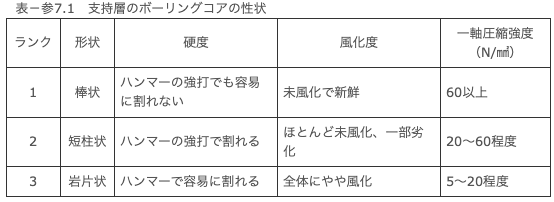

③硬岩、軟岩、土丹

道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編では硬岩、軟岩、土丹は以下のように分類される。 硬岩はランク1に分類され、鋼管の打設はほぼ不可能である。

軟岩、土丹はランク2、3に分類され、鋼管の根入れは可能であるが、貫入できる場合でもSt.Venantの式やSmithの式などによって座屈に対する検討をするのが良い。設計上、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編の(参7.1)式によるのであれば1D以上根入れさせる必要がある。

Q

鋼管径に対してどの程度の板厚とすればよいか?

A

鋼管杭の最小板厚はJIS A 5525と道路橋示方書により取扱い性や運搬性を考慮してt/Dが1%以上かつ9mm以上としている。

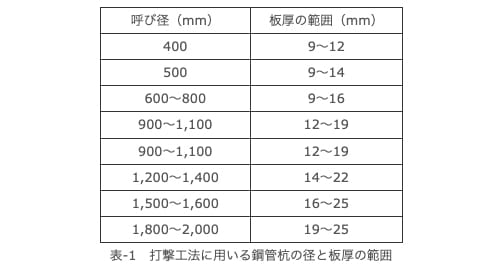

(1)打撃工法の場合

一般的には、適切なハンマを使用し、適切な施工管理をすれば最小板厚でも杭頭座屈を起こすことはない。ただし支持層が硬い、中間層を打ち抜く、支持層が深いなど、打撃回数が増える場合や、ハンマを大きくせざるを得ない場合などは、最小板厚では座屈や変形を起こす恐れがある。そういった場合、板厚の決定はSt.Venant(サン・ブナン)の式やSmith(スミス)の式などによる検討をするのがよい。

なお、杭頭の座屈防止に補強バンドを用いる事が考えられるが、補強バンドの溶接部で応力集中が生じ、座屈防止の効果は少ない。

(2)中堀り杭工法の場合

打撃工法と異なり静的な力で鋼管を圧入するので杭頭座屈を起こすことはない。したがって最小板厚としてよい。

Q

使用鋼管径と施工可能な礫径の関係を打込み杭、中掘り杭についてお教え頂きたい。

A

礫層の施工の可否については、近隣の施工状況(現場付近での杭施工法の確認)や地盤条件(礫径、砂礫層の層厚、砂礫層の位置)等から総合的に判断する必要がある。また、地盤条件を検討する際に、礫径はボーリング柱状図に記載されている数字よりも3倍程度大きいものが存在する可能性があるので、複数本のボーリング柱状図をもとに、礫径については判断する必要がある。

打撃工法は、10cm程度以下の礫や玉石が存在しても、側方へ礫や玉石を排除していくので、通常は問題になることはない。ただし、それ以上の大きな礫や玉石が存在する場合は、先述したように近隣の施工状況や地盤条件等から、総合的に施工の可否を判断する必要がある。その際に、打設困難と判断された場合は、ハンマの能力Up、杭先端部治具の設置等の対策や補助工法の追加等が必要となる。

中掘り工法は、大きな礫や玉石が存在した場合、それらがオーガースクリューと杭内壁に噛み込まれて、オーガースクリューが回転しにくくなり、施工が困難となる可能性がある。よって、打設の可否については、近隣の施工状況や地盤条件等から、総合的に施工の可否を判断する必要がある。

なお、一般的には施工可能な礫径は杭径の1/5程度以下である。

Q

杭長が長い場合、単管長はどのように設定すればよいのか?

A

単管長を設定する場合は、以下の3点により総合的な判断をしなければならない。

(1)運搬上の制限

道路運搬の場合、単管長が12mを越える場合には関係各庁(道路を管理する機関、国道であれば国交省など)の通行許可が必要となる。とくに18mを越える場合は道路交通規制の強化などにより、許可取得は困難である。

一般的に単管長が16mまでであれば比較的運搬許可が取りやすく、また一般に使用される27mのリーダーでも十分余裕があるため実績は多い。

(2)施工機械の能力

施工可能な単管長はリーダー長さからハンマ、オーガマシン、圧入機などの装着機械の長さと余裕代を差し引いた残りの長さとなる。

(3)経済性

① 単管長が12mを越える場合は鋼管材料費に長さエキストラが加算される。

② 単管を長くして現場継手数を減らすことにより溶接に関係する作業時間が減少する。このことから工期が短縮され、機械損料や人件費が減少し、杭施工費が減少する。

③ 単管を長くすると、より大型の杭打ち機が必要となる場合がある。その場合、機械損料などの費用が増加する。

(注)国土交通省土木工事積算基準(建設物価調査会)で積算する場合は②、③が反映されないため、12m以下に抑えて長さエキストラがかからないようにした方が材工費は減少する。しかし実際に積み上げて計算すると、単管を長くして現場継手数を減らした方が杭施工費は減少するのが一般的である。

Q

最小の施工ヤードはどの程度必要か?

A

施工ヤードに必要な広さは以下の事項により決定する。

(1) 杭打ち機の組立解体が可能な広さがあること。例えばリーダー長が24mの場合で10×32m程度、リーダー長が27mの場合で10×35m程度が確保されている。

(2) 杭打ち機、補助クレーン、バックホウ等の使用機械の配置が可能で、杭材やプラント設備等の付属機材の置き場が確保されていること。

(3) 作業に支障のない広さがあること。すなわち、杭打ち機の旋回幅、クレーンの吊り半径が確保されている。

以下に中掘り杭工法(セメントミルク噴出攪拌方式)の狭小地の場合の施工配置例を示す。

Q

中詰め杭頭補強鉄筋(鉄筋かご)における組立て筋の最小ピッチはどの程度か?

A

中詰コンクリート部に配置されている組立て筋は、帯鉄筋のようにせん断に抵抗に寄与する部材としてではなく、かご筋の形状を保持することを目的として設置されている。

下図に示すように、組立て筋の最小ピッチは250mm(もしくは300mm)が多く採用されている。

Q

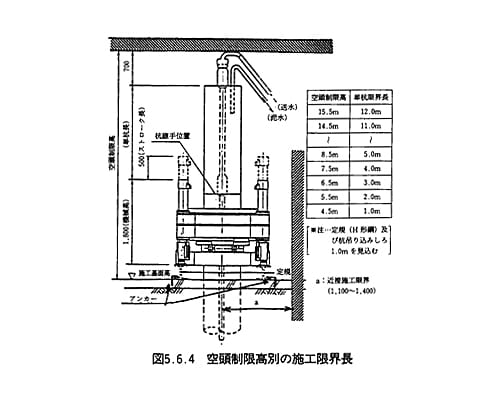

空頭制限を受ける場合の施工方法またはその最低空頭は?

A

空頭制限を受ける場合には、通常の杭打ち機が使用できない。したがって、作業空間内で許される大きさの機械を用いて、数mの単管を順次溶接して貫入することができる工法を採用する必要がある。以下に空頭制限を受ける場合の施工法の例を紹介する。

1.スペース21工法(油圧式全回転既製杭中掘り工法)

対応杭種:鋼管杭(Φ500~1200mm, L=50m程度)

空頭制限:4.5m

施工業者 問合せ先 ジャパンパイル㈱ 03-5843-4195

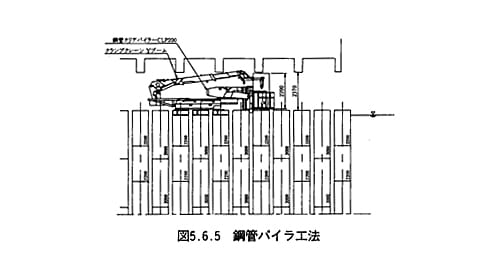

2.鋼管パイラ工法(自走式圧入工法)

対応杭種:鋼管杭、鋼管矢板

空頭制限:2.2m

施工業者 問合せ先 ㈱技研製作所 03-3528-1633

Q

杭の段落としで板厚を薄くする場合、どこまで薄くすることが可能でしょうか?

A

鋼管杭(鋼管矢板)を段落としする場合は、極端な断面変化による応力集中の影響を考慮して、板厚変化の最大値は7mmとする。

このときの最小板厚を以下にまとめる。

①鋼管杭

打撃工法の場合(表-1参照)

中掘り工法の場合

取り扱い性や運搬性等を考慮しt/Dが1%以上かつ9mm以上とする。

②鋼管ソイル

取り扱い性や運搬性等を考慮しt/Dが1%以上かつ9mm以上とする。

③鋼管矢板

打撃工法でΦ1000mm以下の場合

鋼管矢板の座屈防止のため、t/Dが1.4%以上とする。

中掘り工法の場合

取り扱い性や運搬性等を考慮しt/Dが1.1%以上かつ9mm以上とする。

Q

現場不等厚溶接および現場同厚異規格溶接は可能か?

A

1.現場不等厚溶接

鋼管杭(鋼管矢板)の断面変化位置では、急激な板厚変化による応力集中が考えられる。よって、板厚の異なる鋼管杭(鋼管矢板)を溶接する場合は、JIS A

5530に示されているように、削成部(断面変化部)を設け、応力集中を緩和する処置を行い、応力集中の弱点を補うため工場溶接を原則とする。

2.現場同厚異規格溶接

(1)異規格現場溶接に関する基準

「港湾の施設の技術上の基準・同解説(下) 第4編施設編 2.4.6」(平成19年7月 国土交通省港湾局監修 社団法人 日本港湾協会発行)には、「鋼管杭の板厚又は材質の変更部の接合は原則として工場円周溶接として、溶接部の形状はJIS A 5525による」となっている。

ただし、やむを得ない状況により現場にて異規格溶接を行う場合は、強度の高い方の溶接材料を選定し、工場円周溶接と同等の溶接品質を確保するため入念に溶接準備を行い、溶接作業にあたっては適正な溶接条件を選定し、正しい運棒により欠陥のないように溶接するなど注意が必要である。

(2)溶接材料

「港湾の施設の技術上の基準・同解説(上) 第3編作用及び材料強度条件編 2.2」(平成19年7月 国土交通省港湾局監修 社団法人 日本港湾協会発行)には「強度の異なる鋼材を接合するときには強度の低い方の鋼材に対する値をとる」となっている。

また、「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編 17.4.2 溶接材料 表-17.4.1」(平成14年3月 社団法人 日本道路協会)では「強度の異なる鋼材を溶接する場合:低強度側の母材の規格値と同等もしくはそれ以上の機械的性質を有する溶接材料」を用いることになっている。

以上より発注者との協議の上、設計、施工上の都合により異材質(規格)を現場円周溶接することが可能な仕様であれば、現場溶接時の作業環境の整備、および適正な溶接条件、品質維持、管理等に留意して溶接欠陥のないような溶接作業を行うことを条件とすれば溶接は可能と考えられる

Q

現場継手溶接部の検査方法とその頻度は?

A

鋼管杭の現場継手溶接部の検査には、以下の方法がある。

①外観検査(寸法検査も含む)

②浸透探傷試験(カラーチェック)(JIS Z 2343)

③放射線透過試験(JIS Z 3104)

④超音波探傷試験(JIS Z0584)

道路橋示方書Ⅳ下部構造編17.7現場溶接継手の解説(5)によれば、「現場溶接完了後、肉眼によって溶接のわれ、ピット、サイズ不足、アンダーカット、オーバーラップ、溶け落ち等の有害な欠陥をすべての溶接部について検査しなければならない。また、大径、大肉厚の鋼管杭の継手部で放射線透過試験を実施する場合は、JIS

Z 3104に従って行い、その結果が3類以上であれば合格としてよい。」と記載されている。

その他、現場溶接部の検査は、下記に示す関係部署の規定による。

土木工事必携(平成15年版):監修 関東地方整備局企画部 発行(社)関東建設弘済会

日本道路公団構造物施工管理要領:日本道路公団

上記に示した以外の場合は、以下に示す内容の検査を推奨する。

(a)溶接工

手溶接法、半自動溶接法の規定された資格を有し、事前にその現場溶接条件、溶接環境、溶接方法に応じた十分な能力がある溶接工を採用する。資格としては、JIS Z 3801(溶接技術検定における試験方法および判定基準)、JIS Z

3841(半自動溶接技術検定における試験方法および判定基準)、WES8106(基礎杭溶接技術検定における試験方法および判定基準)がある。

(b)施工前溶接性試験

重要構造物では、使用する溶接工、溶接条件を用いて、試験材による施工前溶接性試験を実施して溶接工の技量、溶接条件を確認することもある。確認方法は、試験片の引張試験、曲げ試験等の機械試験および放射線透過試験による。

(c)現場溶接部検査

現場溶接部の検査としては、全溶接部に対し外観検査(寸法検査含む)、浸透探傷試験

(カラーチェック)を必須とする。

放射線透過試験、超音波探傷試験については、構造物の重要度、杭サイズ(大径:Φ1200mm以上、大肉厚:17mm以上)等の溶接条件が厳しい場合に採用することとする。採用の場合は、打撃杭等では放射線透過試験を、中掘り杭工法等では超音波探傷試験を、溶接ヶ所20ヶ所に1ヶ所、4方向から30cm/ヶ所実施することを推奨する。

Q

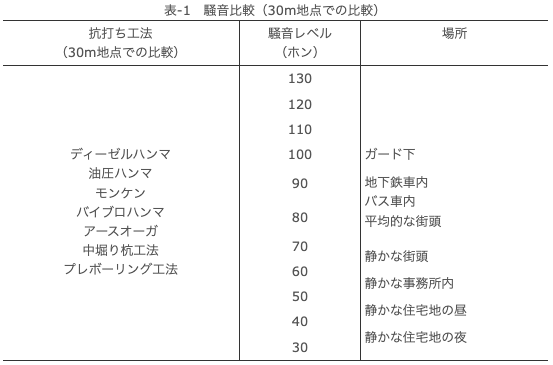

打込み工法による騒音の影響範囲を考える場合、影響対象外となる安全範囲はどのように考えたらよいか?

A

油圧ハンマの騒音は、表-1に示すように、施工位置から30m離れた地点で騒音規制値である85dBを超えるレベルとなり、施工機械(ラム重量8t級)によっては、施工位置から7m離れた地点で100dBを超える騒音レベルを示すデータもある。

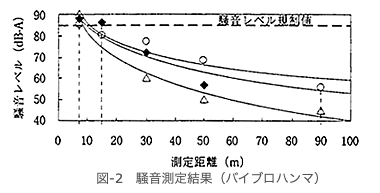

バイブロハンマ施工時の騒音測定結果を図-1に示す。バイブロハンマの騒音は、打撃式ハンマよりはるかに低く、騒音規制値である85dB以下になる減衰距離は10~15m程度である。

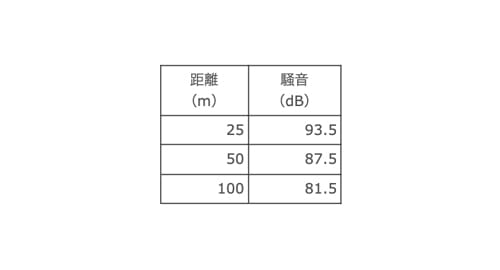

騒音の予測方法としては、「鋼管杭の騒音振動低減工法 (鋼管杭協会編 山海堂)」や「道路環境影響評価の技術手法 第2巻((財)道路環境研究所)」に音の伝搬理論に基づく計算方法による予測方法がある。参考までに、音の伝搬理論に基づく計算方法による油圧ハンマの騒音レベルの予測値の試算結果を以下に示す。この結果から、騒音規制法の規制値を下回る為には50m以上の離隔が必要であることが分かる。

試算条件:

油圧ハンマの発生源における騒音レベル=119(dB)

地表面 =芝地、草地

遮音壁による効果 =遮音壁なし

試算結果:

ただし、騒音の感じ方は人それぞれであり、風向きによっても騒音の発生レベルが異なることから、たとえ基準値を満足した値でもクレームが発生することもある。

Q

打込み工法による振動の影響範囲を考える場合、影響対象外となる安全範囲はどのように考えたらよいか?

A

振動は、地盤の状況によって伝達の状態が異なり、打ち込み杭のときの地盤の振動と地盤条件との間には、おおよそ次のような傾向が認められる。

①一般に地表付近の打込み時の振動が大きい。

②軟弱な地層の表面あるいは硬い地盤に打ち込むときは振動が大きくなる。

油圧ハンマの振動は、施工位置から30m離れた地点でも規制値である75dBを超えるレベルとなり、施工機械(ラム重量8~8.5t級)によっては、80dBを超える振動レベルを示すデータもある。

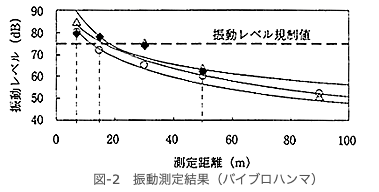

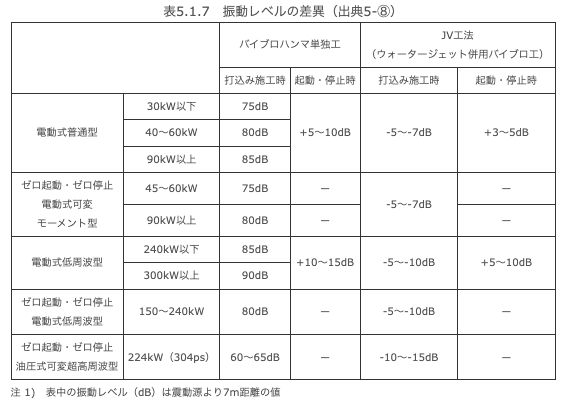

図-2にバイブロハンマ施工時の振動測定結果を示す。バイブロハンマ工法は、杭を強制的に振動させる機械であるため、打ち込み位置から1~2mの至近距離に構造物がある場合は注意が必要となるが、20m以上離れると振動は規制値の75dB以下に減衰する。また、近年は機械の改良・開発が進み、現地の状況に応じ、バイブロハンマを選択できるようになっている。表-2に各種バイブロハンマの振動レベルの差異を示す。

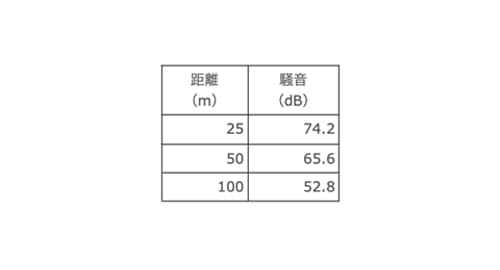

振動の予測方法としては、「鋼管杭の騒音振動低減工法 (鋼管杭協会編 山海堂)」や「道路環境影響評価の技術手法 第2巻((財)道路環境研究所)」に音の伝搬理論に基づく計算方法による予測方法が記載されている。参考までに、音の伝播理論に基づく計算方法による油圧ハンマの振動レベルの予測値の試算結果を以下に示す。

試算条件:

油圧ハンマの発生源における振動レベル=88(dB)

地表面 =未固結地盤

試算結果:

以上より、バイブロハンマは20m以上、油圧ハンマは25m以上離れれば、規制値を下回ることが分かる。

ただし、振動の感じ方は人それぞれであり、地盤条件によっても、振動の発生レベルが異なることから、たとえ基準値を満足した値でもクレームが発生することもある。

Q

岩盤に対しての補助工法は?

A

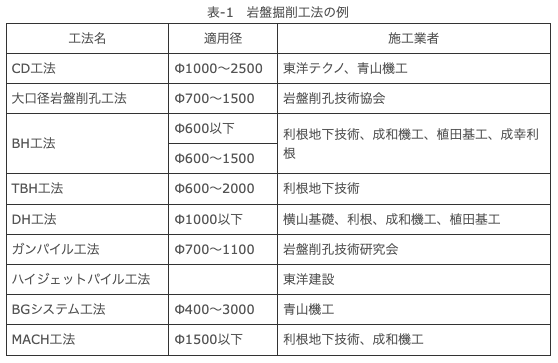

岩盤へ鋼管杭(鋼管矢板)を施工する場合は、通常の施工方法(打撃工法や中掘工法)では、施工不可能となり岩盤掘削用の補助工法を用いる場合がある。表-1に実用化されている岩盤掘削工法の例を示す。 これらの補助工法を採用する場合、岩盤掘削後ケーシング内を砂置換(場合によってはグラウト処理)し、鋼管杭(鋼管矢板)を打設する必要があるため、鉛直支持力および水平支持力を載荷試験で確認する必要がある。

以下に岩盤に対しての代表的な補助工法の例を紹介する。

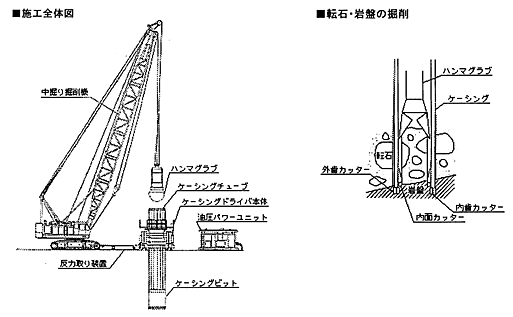

CD工法(オールケーシング岩盤掘削工法)

先端に3種類のカッターを取り付けたケーシングを回転させながら岩盤を掘削する工法

大口径岩盤掘削工法(二軸同軸式アースオーガ掘削工法)

オーガ先端とお互いに逆回転する外側ケーシングの先端に取り付けた特殊刃先により岩盤を掘削する工法

Q

工事用道路(仮桟橋)の最大斜度は一般的にどの程度か?

A

工事用道路(仮桟橋)の路面勾配は覆工周囲の道路の勾配に合わせることを原則とする。また、工事用道路(仮桟橋)の最大勾配は6%とする。ただし、地形条件、管理者の条件等により、勾配が6%を超える仮桟橋の場合は、勾配による水平力分担を水平荷重に付加して検討するとともに、必要であれば橋軸方向に対して補強する必要がある。

参考:道路土工 仮設構造物工指針 平成11年3月(社)日本道路協会

Q

打撃工法杭施工1本に対する時間配分は?

A

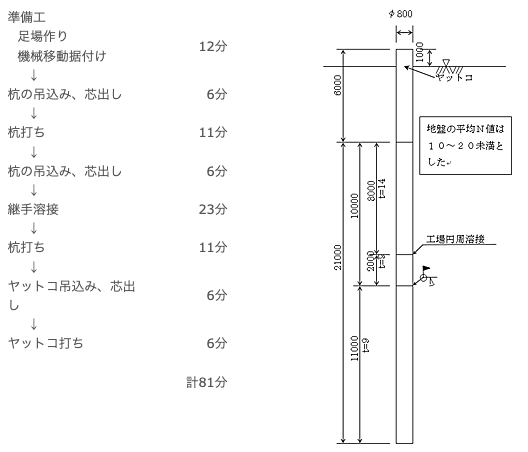

杭施工の時間配分を打撃工法(油圧パイルハンマ)の鋼管杭Φ800を例にして示す。

本例は国土交通省土木工事積算基準平成6年度版により算出したものである。

Q

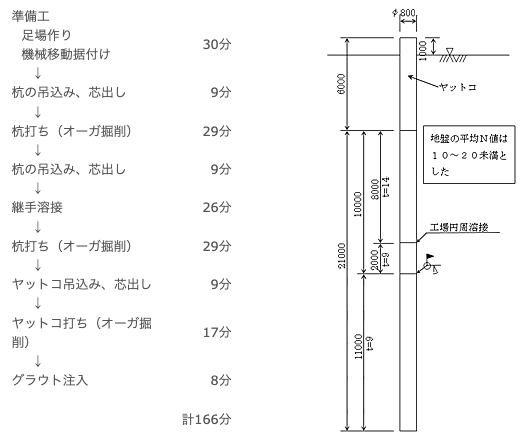

中掘り杭施工1本に対する時間配分は?

A

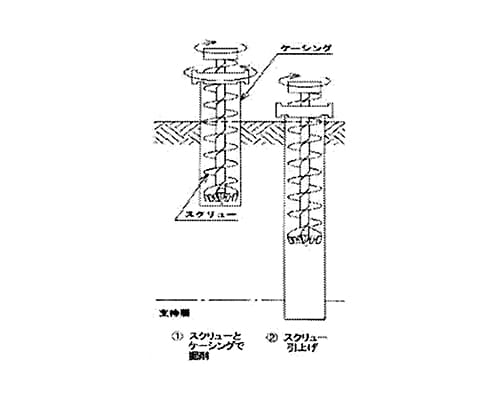

杭施工の時間配分を中掘り杭工法(セメントミルク噴出攪拌方式)の鋼管杭Φ800を例にして示す。 杭構成は前Qの打撃工法と同じとした。

本例は国土交通省土木工事積算基準平成11年度版により算出したものである。

Q

打撃工法を中掘り杭工法に変更したい場合、どのような点に注意が必要か?

A

打撃工法と中掘り杭工法では、以下の事項が異なるので工法を変更する場合には注意が必要である。

1.設計諸元の違い

打撃工法と中掘り杭(根固め)工法では設計時に用いる値が異なる。

2.施工性の違い

中間層および支持層においての施工能力が異なるので施工性の検討を行う必要がある。また、モルタルプラント関係の機械等の占有面積を検討しなければならない。

3.排土の発生

中掘り杭工法は杭体積の約30%の排土が発生するため、その対策を検討する必要がある。

Q

鋼管杭の先端補強バンド及びフリクションカッターの採用可否の判断目安は?

A

1.打撃工法の場合

通常、ほとんどの打撃鋼管杭に補強バンドは採用されており、先端補強バンドを用いることを原則とする。 なお、補強バンドの厚さに関しては、杭基礎として用いられる場合は、9mm以下とする。

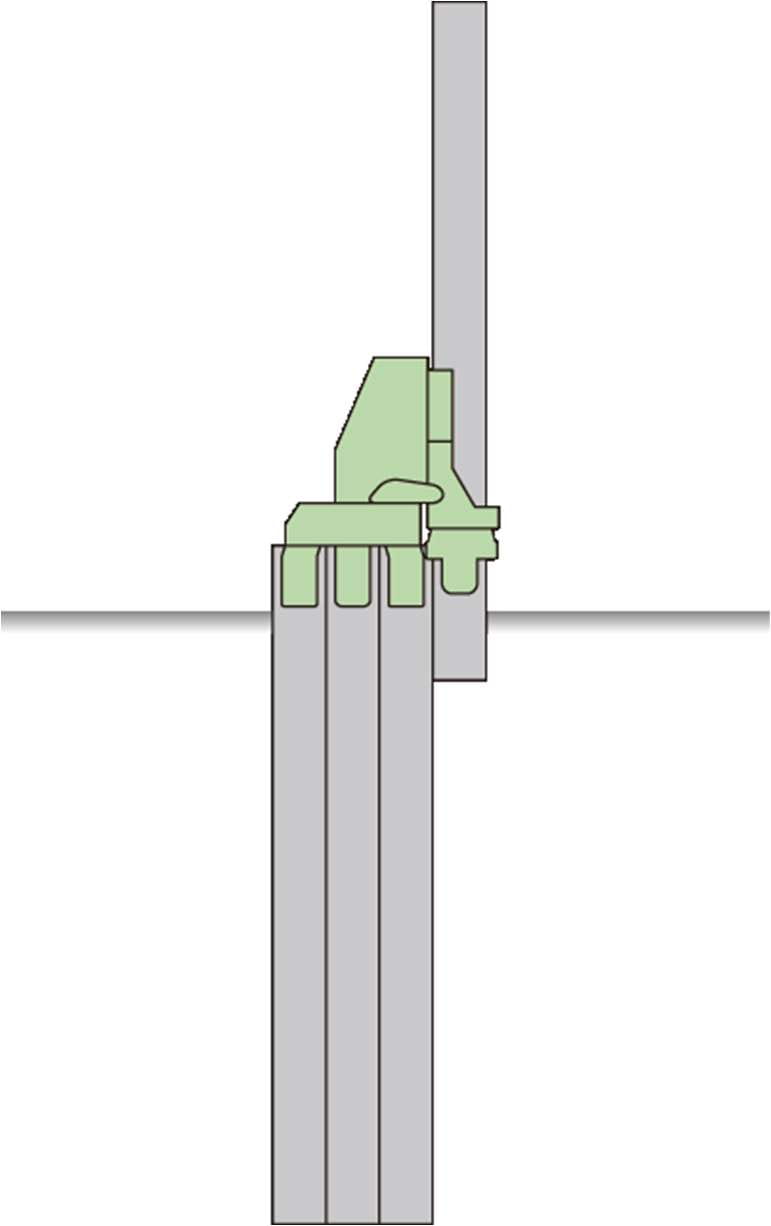

2.中掘り杭工法の場合

各施工法毎にフリクションカッターの形状を定めており、その厚さも9mm~12mmと鋼管杭径によって厚さが規定されている。

詳細は、「鋼管杭の中掘り杭工法(セメントミルク噴出攪拌方式)施工要領」

(平成20年7月、鋼管杭協会)を参照のこと。